Journalist:innen müssen kritisch sein. Dieser Satz ist mir schon häufig begegnet. Doch was bedeutet es eigentlich, „kritisch“ zu sein, wie sieht kritische Berichterstattung aktuell aus und inwiefern trägt sie sogar dazu bei, dass wir vorschnell urteilen.

In der zweiten Klasse stand auf meinem Zeugnis: „Ninjas hinterfragte die Sachverhalte kritisch.“ Dritte Klasse: „Dem Unterricht folgte sie aufmerksam und kritisch.“ Ich weiß noch, dass ich ein bisschen beleidigt war, als ich das las. Das Wort klang etwas harsch für eine wissbegierige Achtjährige, die viele Fragen hatte und alles ganz genau verstehen wollte. Meine Lehrerin hinterfragte Sachverhalte auch kritisch: „Den Aufsatz hat deine Mutter geschrieben“, wetterte sie einmal vor versammelter Klasse. Dass wir das Thema erst zur Klassenarbeit im Unterricht erhalten hatten, störte sie bei ihrer Argumentation nicht. Ihre Erklärung: Ninja hat das Thema vorab herausgefunden und ihrer Mutter mitgeteilt. Die hat zu Hause den Aufsatz geschrieben, den Ninja dann auswendig lernte, um ihn zur Klassenarbeit aus dem Gedächtnis aufzuschreiben.

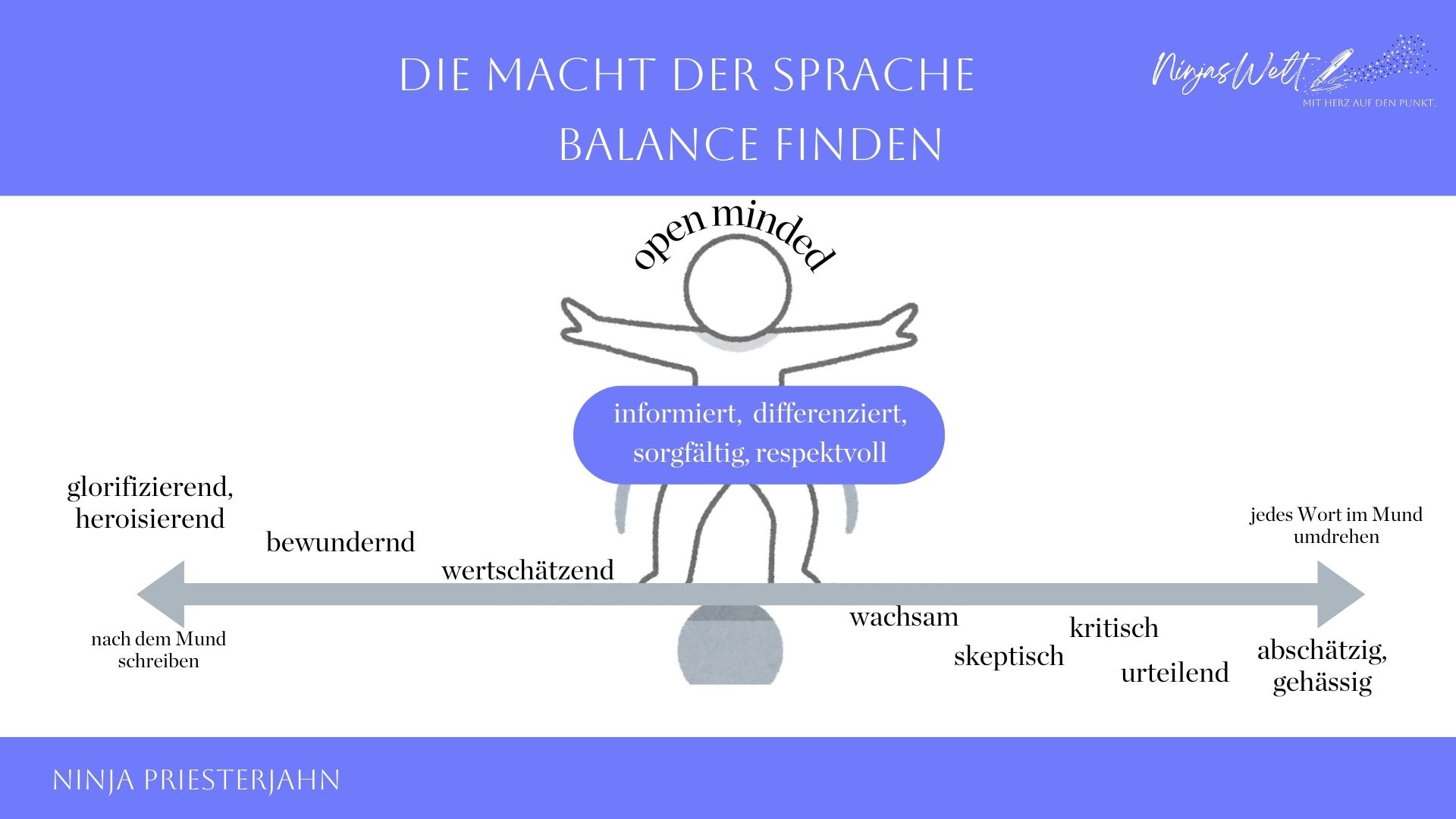

Ich erzähle diese Geschichte, weil das Wort “kritisch” viele Gesichter hat und ich glaube, dass wir die Nuancen genauer betrachten müssen, wenn wir davon sprechen, dass wir guten und kritischen Journalismus betreiben wollen. „Kritisch“ kann sowohl „sorgfältig prüfend“ als auch „abschätzig verurteilend“ bedeuten. Im Hinblick auf journalistisches Arbeiten ist ursprünglich die erste Definition gemeint, der neutrale Punkt in der Berichterstattung. Es ist wichtig, dass wir nicht alles glauben, was uns erzählt wird. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir unser Urteil nicht schon gefällt haben, bevor wir mit jemandem sprechen.

Die Intention der kritischen Berichterstattung ist eine Gute. Seit einiger Zeit beobachte ich in Texten und Überschriften eine Tonalität, die eher in die Richtung „abschätzig verurteilend“ abrutscht und damit gerechtfertigt wird, dass wir kritisch und neutral berichten. Meiner Ansicht nach ist das Wort „kritisch“ aufgrund seiner Interpretationsvielfalt gar nicht so gut geeignet, um am neutralen Punkt zu stehen. Auf der Suche nach einem Ersatz, bin ich auf das Wort „differenziert“ gestoßen. Differenziert bedeutet für mich, dass wir den Menschen, über die wir berichten, weder nach dem Mund schreiben noch ihnen das Wort im Mund herumdrehen, dass wir weder beschönigen oder glorifizieren noch dramatisieren und denunzieren.

Im Spiegel-Newsletter „Die Lage am Sonntag“ habe ich vergangene Woche gelesen, dass Journalist:innen unangenehm sein müssen, lieber „Blödmann“ als „auf Kuschelkurs“, schreibt Chefredakteur Dirk Kurbjuweit. Das klingt, als gäbe es dazwischen kein Mittelmaß. Ich finde, dass man durchaus einen konstruktiven Dialog führen, mehrere Perspektiven in die Berichterstattung einbeziehen und respektvoll mit seinem Gegenüber umgehen kann ohne sich dabei „auf Kuschelkurs“ zu befinden. Und ich kann auch sogfältig recherchieren und Dinge hinterfragen, ohne ein Arsch zu sein. Ein Beispiel dafür ist Investigativ-Reporterin und Autorin Souad Mekhennet, die über Jahre als Sicherheitskorrespondentin für die Washington Post hinter die Fronten des Dschihad blickte und dabei Anführer von Al-Qaida, Taliban und IS interviewte. Auf dem Buchrücken ihres Werkes „Nur wenn du allein kommst. Eine Reporterin hinter den Fronten des Dschihad“ hat Journalist und Nachrichtensprecher Claus Kleber kommentiert: „Ihr großartiges Buch hat mich nicht nur Fakten gelehrt, sondern das, was uns offenbar mehr als alles andere fehlt: Verständnis.“

Politikjournalistin und Autorin Charlotte Wiedemann hat in ihrem Buch „Vom Versuch nicht weiß zu schreiben: Oder: Wie Journalismus unser Weltbild prägt“ bereits 2012 folgendes geschrieben: “Ich plädiere in diesem Buch für einen Journalismus der Bescheidenheit und des Respekts. Bescheidenheit bedeutet, dass wir uns der Grenzen unserer Erkenntnis und der Relativität unserer Urteile bewusst sind. Respekt gilt zunächst denen, über die wir schreiben [....] und zugleich den Mediennutzern, die heute einem betäubenden und krankmachenden Ansturm kontextloser Nachrichten ausgesetzt sind.”

Die Illusion von Wissen

Durch die vielen Informationen, die in Form von Snackable News im Umlauf sind, glauben wir, über Menschen und Situationen Bescheid zu wissen. Dabei vergessen wir, dass diese knappen Informationen meist oberflächlich sind. „Hyper information gives us the illusion of knowledge”, sagte Elif Shafak kürzlich bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Eigentlich wissen wir nichts oder zumindest wenig. Das geben wir aber nicht gern zu. “To say: `I don´t know´ was an important starting point for philosophy, for literature, for communication and we lost that“, sagt Elif Shafak. Die Überschätzung der eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten wird in der Psychologie Dunning-Kruger-Effekt genannt. Dort, wo maximale Überheblichkeit auf wenig Selbstzweifel trifft, liegt der „Mount Stupid“. Und auf dem stehen wir gern und verurteilen. Das ist menschlich. Es ist viel einfacher, Menschen und ihre Entscheidungen zu verurteilen, als sich mit ihren Beweggründen auseinanderzusetzen. Empathie ist komplex. Wir haben es gern bequem, also gehen wir per default den einfachen Weg. Und wir Journalist:innen?

Wir ebnen diesen Weg und machen einen Trampelpfad daraus, wenn wir selbst mit vorgefertigter Meinung auf dem „Mount Stupid“ stehen und mit unseren Schlagzeilen die Empörungsspiralen befeuern, statt unseren Zugang zu Personen und Hintergrundinformationen zu nutzen, um prüfende und einfühlsame Fragen zu stellen, um besser zu verstehen und um differenziert zu berichten.

Heute nennen wir es „konstruktiven Journalismus“, wenn wir mehrere Perspektiven einbeziehen, mit emphatischem Interesse in konstruktiven Dialog gehen oder mögliche Lösungsansätze in unsere Texte einbeziehen, anstatt nur den Status quo zu beklagen. Christian Rickens hat im Handelsblatt Morning Briefing am 11.10.24 den konstruktiven Journalismus kritisiert. Mit einzelnen Gesprächspartner:innen über Lösungsansätze zu sprechen, berge die Gefahr, deren Agenda zu sehr in den Fokus zu rücken, wenn sie beispielsweise von einem Problem ablenken wollen. Den konstruktiven Journalismus finde er schwierig. Gleichzeitig machte er Werbung für die aktuelle Ausgabe des Handelsblattes ”Der Zukunftsplan”, die genau dem folgt, was der konstruktive Journalismus fordert und den Blick aus unterschiedlichen Perspektiven auf Chancen richtet. (Lesetipp btw).

Ich verstehe Rickens Warnung, nicht zu weit in Richtung „beschönigen“ zu rutschen. Gleichzeitig finde ich, dass wir vor dem Hintergrund unseres ohnehin recht ausgeprägten Problemfokus und unserer Tendenz, vorschnell zu urteilen eine differenziertere Berichterstattung brauchen. Die Podcast-Episode zeigt, wie viele Menschen den konstruktiven Journalismus noch immer missverstehen. Es geht nicht um Good News Only. Konstruktiver Journalismus ist keine spirituell abgedrehte Bewegung, er ist vielmehr eine Rückbesinnung auf die Grundlagen des Journalismus wie „Sorgfaltsplicht“ und „Achtung der Menschenwürde“, die wir bei dem Bestreben, uns bloß nicht mit einer Sache gemein zu machen und dem Druck, unser jeweiliges Medium wirtschaftlich zu halten, manchmal vergessen.

Kommentar schreiben